最适配工厂的人形机器人,出现了

最适配工厂的人形机器人,出现了

作者 | 向欣

2025 年,被认为是人形机器人商业落地的元年。不同厂商正朝着科研教育、商业服务、工业制造、家庭陪伴四大场景推进落地。

无论选择什么场景,业界有一个共识:人形机器人的商业化必将经历从小规模 B 端到大规模 B 端,再到 C 端的发展路径。

在这个发展进程中,工业制造场景无疑是 B 端应用中的核心战场,也是大多数公司需要攻克的第一道难关。

有趣的是,当大多数「进厂」的人形机器人公司仍宣称其志在覆盖多种场景时,出现了一家专注于工业场景的新玩家:普罗宇宙。

凭借高度聚焦的战略,普罗宇宙在成立不到一年的时间内就收获了不错的商业成果。

普罗宇宙于今年 1 月才成立,8 月才发布首款机器人,但其累计订单量已达到百台,追平了不少更早成立的同行。

更值得注意的是,在短短 10 个月内,普罗宇宙不仅完成了机器人两个版本的迭代并小批量交付,还发布了末端执行器和灵巧手产品,研发和落地速度极快。

普罗宇宙的核心成员来自特斯拉、华为、科大讯飞等头部企业,以及清华和海外 QS50 院校,其中研发人员占比高达 90%。

回顾人形机器人领域的先行者,如优必选、宇树科技、乐聚等,大多是通过科研教育领域的细分市场率先获得营收,如今有的已经上市,有的正在准备上市。

在行业从火热转向冷静的趋势下,实现自我造血比追求宏大的通用概念更为迫切。

先选定细分市场,或许是比追求通用人形机器人跑得更快、更稳健的路径。

普罗宇宙的特殊性和优势在于:它大胆聚焦工业这一极度强调效率与成本的单一场景,将其作为核心切入点,从而避免了通用性溢价对初期商业化的拖累,以定制化、高效率的解决方案,快速在垂直领域构筑壁垒。

一台能真正上产线的大白机器人

一台能真正上产线的大白机器人

机器人想进工厂,必须同时满足三个硬指标:质量、效率、成本效益。

工程生产的核心诉求是稳定产出合格产品。工业级具身机器人的智能,不仅是识别物体,还包括理解工序,准确完成工作。

一个螺丝打歪、一根线缆未理顺,都会造成整线停滞,或是额外的返工与售后成本,因此对操作精度,任务完成质量提出了极高的要求。

机器人要在这种环境中真正应用,需要兼顾亚毫米级的操作精度、长时间高强度的运行稳定性。这正是大多数展示级人形机器人难以跨越的门槛。

其次,工厂有明确的订单交付周期,场景中多为流水线作业,每个工位的作业时间已经固定,机器人必须适应工厂的生产节拍,否则会拖慢整条产线,导致产能不足,这就要求机器人的工作效率与工厂匹配。

由于工厂以大规模、标准化和高重复性的生产为核心。任何单位生产成本的微小增加,乘以巨大的产量,都会导致总成本的显著上升。

而人形机器人在工厂场景中必须与传统自动化设备和人力成本进行残酷的对比竞争。工厂在引入人形机器人时,会对其提出更高的成本效益要求。

在这种要求下,人形机器人厂商多数选择了轮式人形机器人进厂,因为轮式比双足运动效率更高,成本也更低。

普罗宇宙正是基于这一思路,围绕质量、效率、成本效益这三项指标进行了系统优化。

「普罗宇宙大白」机器人,作为普罗宇宙研发的一款轮式具身智能机器人,通过高效的轮式底盘实现了 2.5m/s 的全向移动速度。

同时,其机械臂拥有 6 自由度,臂展 91cm,操作范围超人工 30%,单臂负载超 7Kg,整机负载 12Kg,提供了执行复杂任务所需的力量和灵活性。

在质量和精度方面,大白机器人能匹配高端制造的极致要求。它在-5 至 35°C 的温度范围内能保持±0.05mm 的亚毫米级绝对定位精度,尤其适用于精密装配、半导体制造、相机与光学组件等领域。

更重要的是,大白具备「作业&检测一体化闭环」能力,在完成零件装配后能自主进行精度检测,有效避免了人工检测的波动性,确保了产品质量。

据官方数据显示,在扫地机零部件装配及检测环节,大白装配良品率稳定达到了 99%。

在不少场景应用中,大白机器人的工作效率也能够满足工厂的产能需求。

例如在某小家电头部生产线「上岗」的实际案例中,大白与员工一起负责机器组件的压合工作。其效率可实现 1 名工人配合大白,在双班情况下可以节约 3 人。

依托自研具身算法和柔性末端,大白切换工序的速度也远超传统设备,最快几分钟就能完成换型。它还能够深度集成企业 MES 系统,快速实现换线生产。

某小家电工厂测试显示,从「电饭煲内胆装配」切换到「破壁机底座点胶」,「大白」仅需 10 分钟完成准备,较传统机器人换产效率提升 90%。

面对螺丝锁付任务,大白实现了 12 秒完成 4 个精密部件螺丝锁付的高速度,实际生产中效率还可提升 1 倍。同类工序的机器人到场后几小时即可完成调试投产。

在成本效益上,大白也更加符合工厂的投资逻辑。

大白机器人特有的子母分离设计让机器人能够「一机两用」,实现工序增值:

轮式具身本体专注工位作业;

可拆离的移动底盘则兼顾兼顾料箱的搬运上下料。

它能连续作业 8 小时,快充 2 小时即可满电,而市面多数人形机器人续航仅 2~4 小时,难以满足工厂班次需求。

一个工人的年综合成本大约为 8 万元左右,工厂通常为双班或三班制。大白售价 36 万元,使用两年即可回本,性价比优势明显。

为任务定制末端执行器

为任务定制末端执行器

过去两年,人形机器人频频登上舞台:它们能奔跑、能跳舞、能搬运箱子,也已有不少人形机器人进厂打工。

但与视频中展现的「无所不能」相比,多数人形机器人在工厂中仍然承担的是巡检、搬运、质检等外围工作,尚未能深度参与焊接、装配、喷涂等真正核心且对工人具有危险性的任务环节。

这背后既有技术不成熟,多数人形机器人成本仍然无法满足工厂成本效益需求的原因,也有末端执行器难以深度适配工业场景的深层问题。

许多人形机器人为了追求形态通用性,往往仅配置通用夹爪或灵巧手。

然而,灵巧手虽然形态拟人,但在大多数高强度、高精度的工业操作中,其抓取力、稳定性和对专业工具的兼容性都难以达标。

另一方面,若仅依赖通用夹爪,则牺牲了机器人对精细工具的操作能力,使其无法完成复杂工序。

因此,机器人需要能够适配特定工业场景、具备高精度和高稳定性的末端执行器,以确保其在工厂中的可靠性和效率,从而进入核心的生产制造环节,真正创造生产力。

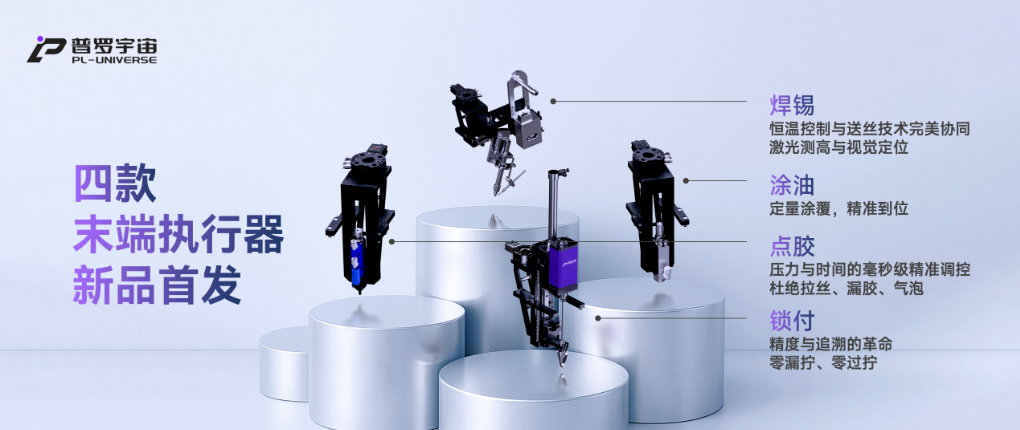

基于对工厂核心工序的深入分析,普罗宇宙采取了「先标准化,再通用化」的策略,发布锁付、焊锡、点胶、涂油四款标准化工业末端执行器。

这四类工艺覆盖了制造业核心工艺中近 40% 的比例,极大地扩展了机器人的适用范围。

四款执行器都针对任务做了特定优化:

智能锁付执行器:质量控制精度比传统方法提升 5 倍;

高精度点胶执行器:实现微升级别的胶量控制;

自适应焊锡执行器:实时调整焊枪高度与送丝速度,保持焊点温度波动在±3°C 范围内;

微量涂油执行器:最小喷射量达 10nl,对油污扩散问题,污染控制效率提升 80%。

这些执行器还具备通用适配性,不仅适配大白机器人,还可直接接入其他机器人或机械臂。

不过,四款特定末端执行器虽能覆盖近 40% 的制造业核心工艺,但工业场景中仍存在异形件装配、线束整理等复杂任务,这些任务缺乏通用末端执行器,而灵巧手能够凭借其灵活的操作能力应对此类难题。

因此,普罗宇宙研发出全球首个工业级混合驱动灵巧手「普罗小灵」。

「普罗小灵」拥有 20 个自由度,最大负载达 10KG,力分辨率达到 0.1N,重复定位精度达到±0.20mm,同时全手拥有 296 个触点。

它不仅能完成日常抓握等基本动作,还将满足工厂柔性生产的复杂需求,最终目标是攻克工厂场景中最难的工序——理线工序,实现工厂制造全工序覆盖。

为了让普罗小灵更接近人手,团队采用了「腱绳+连杆」的创新型混合传动系统。

这种设计弥补了单一传统的局限。连杆方案能够满足精度和力控的需求,但抓取物体的灵活性不足,且成本高,腱绳重量轻、柔韧性好,但可靠性与耐久性较差,易损坏。

「腱绳+连杆」的方案则兼顾了刚性与柔性:

腱绳传动赋予手指自然的顺应性与包覆性,可稳稳夹持如鸡蛋、泡沫、玻璃等脆弱物体;

连杆结构则确保其高精度和刚度,能可靠完成高精密装配、插拔、装卡等工业任务。

普罗小灵的控制架构也高度模块化,手指、关节、驱动模块均可独立拆卸与替换,极大缩短了维护时间。

为全面释放机器人的硬件潜力,普罗宇宙构建了完善的算法技术体系。

首创 SDPAA 分片式数据并行化采集架构,使真实工厂部署中的数据采集效率峰值达到传统方法的 92.8 倍,实现快速学习和部署;

构建了 InduThread-VLA 模型,让机器人不仅能「看见」,更能「看懂」和「预见」;

全面接入了京东 JoyInside 对话智能体,除了能体验到高情商对话外,还能与多元场景适配。

柔性制造的广阔前景

柔性制造的广阔前景

选定专攻工业场景,而非贯彻通用概念,是因为普罗宇宙的创始团队看到了工业柔性场景下具身智能的广阔前景。

柔性场景是指是生产系统能快速适配变化、兼容多样需求的场景。过去十年,中国工厂通过标准化产线、非标自动化设备完成了效率革命,市场开始走向多品类、小批量、快速换线的柔性制造阶段,但原本的系统逐渐显露瓶颈。

一方面,现有的自动化产线更换成本较高,部署周期也很长。

对于消费电子、小家电、汽车零部件等 SKU 复杂的行业。非标自动化设备难以快速适配新产品,一旦换型,就意味着重新设计、重新采购、重新调试,消耗的费用巨大。

《中国制造企业数字化转型白皮书(2023)》显示,超过 65% 的制造企业在柔性生产环节面临效率难题。

具身智能机器人若能像人类一样,经短暂适配即可上岗,无需对原有产线做大改,仅通过更新技能程序就能完成产品换线。

另一方面,在生产一线,「招工难」几乎成为共识。

重复、单调、环境恶劣的工位已难以吸引年轻工人,尤其在 3C 制造和汽车总装环节,用工的不稳定性让生产计划充满不确定性。

虽然工厂产线 70%的工作由工业机器人完成,20%的工作由专机完成,只有 10%的工作还需要人。但乐聚机器人创始人冷晓琨实际调研后发现,仍然有大量场景是工业机器人无法替代的。

而具身智能机器人恰恰能填补这些缺口。智元机器人合伙人姚卯青曾指出,具身机器人不会像人一样有情绪,能保证产能和品质的一致性。这正是具身智能在工业落地的现实意义。

在这种聚焦场景的策略下,普罗宇宙已经取得了初步的商业成果。公司在 3C 电子、汽车制造、半导体等工业场景与头部客户达成合作,并启动批量交付。

普罗宇宙机器人创始人兼 COO 葛巾

普罗宇宙机器人创始人兼 COO 葛巾还透露,公司目前正与多家上市公司及跨行业客户推进 POC 与解决方案签订。

此外,普罗宇宙与京东展开了深度合作,双方将在推动具身智能更快走进「千厂万企」。

落地苏州,也是普罗宇宙的重要战略布局。

苏州既是全国制造业重镇,也是中国机器人产业链最完整的城市之一。2024 年,苏州全市机器人产业规模达到 1395 亿元,汇聚了 600 余家相关企业,形成了覆盖上游零部件、中游本体制造、下游系统集成的生态体系。

对于普罗宇宙而言,苏州的意义不仅在于供应链,还在于真实应用场景的可验证性。这里拥有大量 SKU 复杂、换线频繁的工厂,是柔性制造需求最迫切的地区之一,也正是具身智能最能发挥价值的试炼场。

这样的产业环境不仅能为具身智能机器人提供快速打样、测试与迭代的空间,也能让技术成果更快进入真实生产场景。

在行业普遍追逐通用人形的热潮下,普罗宇宙的专用路线或许更贴近商业现实。

通用机器人虽然承载着人类对未来的想象,但距离真正落地仍然有较长的周期。工业专用的具身智能机器人则更加直面当下的需求,也契合目前的技术发展水平。

工厂的人形机器人,比起「像人」,更需要「像工人」,不需要全能通用,而是能够在特定岗位上稳定、精准、高效地完成任务。

另一条产业发展路径逐渐清晰:人形机器人也许不必从通用出发,而是可以从工厂专用起步,走向更广阔的世界。

欢迎点击“阅读原文”加入星河频率知识星球。

0

分享

好文章,需要你的鼓励

参与评论

请您注册或者登录星河频率社区账号即可发表回复

去登录

相关评论(共0条)

查看更多评论