估值超 180 亿,这家独角兽造出最强人形机器人

星河频率

2024-10-03 11:30:00

9216

2024 年,人形机器人行业最耀眼的明星企业,莫过于 Figure AI。

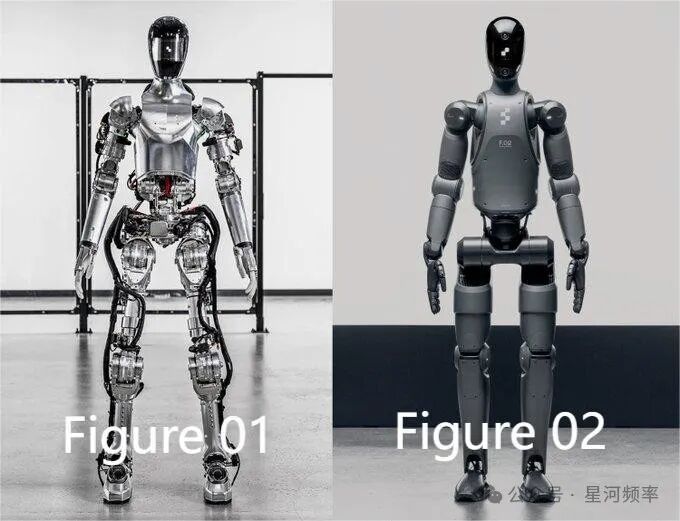

今年 2 月,Figure AI 获得了来自微软、英伟达、OpenAI 以及亚马逊创始人贝佐斯等投资人约 6.75 亿美元(约合 47.3 亿人民币)的新一轮融资。根据 Crunchbase 的研究数据,截至 5 月 31 日,人形机器人的融资额达到 9.55 亿美元,而在 2023 年全年,人形机器人的融资额为 3.8 亿美元。Figure AI 一轮的融资额,几乎相当于 2023 年整个行业融资额的两倍。有了这笔钱,Figure AI 开始狂奔。8 月,「地表最强机器人」Figure 02 横空出世。Figure 02 已经能够与人类进行实时的语音对话,自主执行各种复杂任务。在此之前,Figure AI 的首款机器人 Figure 01 已经展现出比特斯拉人形机器人 Optimus 更强的任务执行能力。Figure AI 创始人 Brett Adcock 曾说:「我们面临着高风险和极低的成功机会。然而,如果我们成功了,我们有可能对人类产生积极的影响,并建立地球上最大的公司。」Figure AI 成立于 2022 年,融资总额已达到 7.5 亿美元(约合 52.6 亿人民币),估值达 26 亿美元(约合 182.3 亿人民币)。Figure AI 耀眼的背后,是其创始人 Brett Adcock 两段成功创业经历的加持。他是一个创业老手,也是一个能够将技术与商业融合到位的鬼才。Brett 现年 38 岁,已经有 22 年的科技行业从业经历。不过,与其他人形机器人公司创始人不同,Brett 的技术背景并不强势。高中毕业后,Brett 进入美国佛罗里达大学主修工程学,后转入沃灵顿商学院学习,并于 2008 年毕业。这段大学经历浓缩为他后续的创业底色:他既对技术有着足够的理解,也具备独到的商业眼光和公司运营能力。Brett 成立的人才招聘平台 Vettery 在五年后就以 1.1 亿美元的价格被收购。随后他从软件转向硬件领域,于 2018 年创立电动垂直起降飞机公司 Archer Aviation。该公司仅用三年,市值便从 0 美元增长至 27 亿美元,并在纽约上市。毫无疑问,Brett 是一个十分擅长技术变现与商业拓展的野心企业家。并且,无论是在软件还是硬件领域,Brett 技术变现的速度非常快。商业化一直是人形机器人行业无法攻破的难点,且行业对于软件、硬件的要求都比较高。而 Brett 这样的人有望突破重围。2022 年,Brett 离开 Archer 董事会,投身人形机器人行业,于 5 月创立 Figure AI。他还招揽来了在 Archer 融资过程中结识的 Dana Berlin 作为公司的战略发展副总裁,负责商业部署工作。于是,Figure AI 在创立之初就有了 Brett 和 Dana 两位核心商业人才。这意味着,Figure AI 的商业定位更为明确,产品研发更具有指向性,融资道路更为畅通。机器人专为体力劳动而设计,落地场景为劳动力严重短缺、工作任务重复繁琐的制造、物流、仓储和零售行业,后续会逐渐过渡到家庭乃至航空场景。创始人的成功经验与公司明确的商业定位成为 Figure AI 的第一个吸金点。Figure AI 第二个吸金点是,公司高层及团队均有深厚的技术背景。Figure AI 的首席技术官 Jerry Pratt 是人形机器人顶尖研究机构 IHMC 的高级研究科学家,专注机器人的双足步态研究。而 Figure AI 机器人系统和运营总监 Mathew DeDonato 毕业于伍斯特理工学院,本科和硕士主修专业都是机器人工程理学。该院校是机器人领域的顶尖学府之一。此外,Jerry 与 Mathew 领导的团队都曾在机器人领域经典赛事——DARPA 机器人挑战赛中获得过前列名次。两个技术大佬当然还不够。为了组建团队,Brett 把制作人形机器人所需要的技术及相关人才都列了出来,在 6 个月内打了 300 多个电话,并给每个人都发了电子邮件。在 Brett 的死磕下,苹果、特斯拉、谷歌 DeepMind、波士顿动力、IHMC 等科技领域知名企业与机构的高端技术人才都被他纳入麾下。在别的公司还在仅仅专注于技术突破,或是在商业迷局中兜兜转转,不断换帅、更改研发方向时,Brett 已经遥遥领先,将团队的技术研发类与商业管理类的人才都组建完毕。正是因为创始团队的完整性,Figure AI 的首款人形机器人 Figure 01 研发与迭代都耗时很短。2023 年 10 月,耗时一年研发的 Figure 01 正式发布。第一代 Figure 01 能够平稳流畅地行走。这个单一的功能并不足以让 Figure AI 声名鹤起。Figure 01 真正的高光时刻在三个月后到来。2024 年 1 月,Figure 01 在观看人类的演示视频后,经过 10 小时端到端神经网络训练,学会了使用咖啡机冲咖啡,并且能够自主纠错,展示出极其领先的自主学习与任务执行能力。Figure AI 发布的机器人演示视频引爆了科技圈。视频没有经过倍速处理,Figure 01 冲咖啡的整个过程十分流畅,动作速度与人类几乎相同。而特斯的人形机器人 Optimus 虽然在 2023 年 9 月也宣称了进行端到端的神经网络训练,能够根据颜色分拣积木。但 Optimus 的分拣演示视频是以 1.5 倍速展现才呈现出流畅感,其真实的动作速度显然比 Figure 01 更慢。Figure 01 冲咖啡的整套动作也比 Optimus 的分拣积木更为复杂。就在 1 月,Figure AI 还与宝马达成合作协议,计划将 Figure 01 引入宝马的制造工厂。从研发时间、产品表现上,资本都从 Figure AI 这家初创公司身上看到了超越巨头的潜力。Figure 01 的技术突破成为 Figure AI 的第三个吸金点。目前 Figure AI 已进行了三轮融资,融资总额达到 7.5 亿美元(约合 52.6 亿人民币),是最有钱的人形机器人企业。Figure AI 花钱的原则是,让技术与商业并驾齐驱。2023 年 5 月底,Figure AI 完成了来自 Parkway Venture Capital、Aliya Capital Partners 等投资方的 7000 万美元(约合 4.9 亿人民币)融资。这 7000 万美元,一部分被用于加快机器人软硬件的开发。在硬件方面,这笔资金帮助 Figure AI 完成第一代机器人的全面集成、初步测试与迭代设计。在融资完成的 5 月份,Figure 01 的测试版开始能够迈步。在软件方面,Figure AI 在资金加持下开始设计端到端 AI 数据引擎,并且获取更多的人工数据对机器人进行训练。Figure AI 聘请了 Bob Klunk 担任仓库解决方案主管。Bob 曾担任国际物流巨头 Geodis 乔达的运营高级副总裁,拥有超过 20 年的仓库经验。2023 年 7 月,Figure AI 又获得了来自英特尔资本的 900 万美元(约合人民币 6310 万)融资。此次融资也让英特尔成为 Figure AI 的重要合作伙伴。Figure AI 用这笔钱完成 Figure01 的开发,建立 AI 数据管道以汇集更多训练数据。金钱带来的加速效应很明显。第二轮融资完成的三个月后,Figure 01 原型机正式推出,此时 Figure 01 能够动态行走了。Figure AI 的第三轮融资,就是今年 2 月 29 日进行的 6.75 亿美元(约合 47.3 亿人民币)的融资,投资方为微软、OpenAI、英伟达、亚马逊创始人贝佐斯、Parkway Venture Capital 等。这笔巨额融资为 Figure 01 带来了微软、OpenAI、英伟达三大科技巨头的支持,给 Figure AI 按下了真正的加速键。融资后,Figure AI 估值达到了 26 亿美元(约合 182.3 亿人民币),团队规模从年初的 40 人迅速扩展到现今的 120 人。Brett 表示,以他们现有的资金,团队规模很容易就能达到 1000 人。根据领英网站数据,Figure AI 在过去 6 个月的员工总人数增长远高于波士顿动力、Agility Robotics 等老牌人形机器人企业。技术人员迅速增加,充足的资金也让 Figure AI 能够制造更多的机器人零件,获取训练数据,机器人升级步伐加快。第三轮融资完成的 13 天后,Figure 01 又更新了,这次突破更加重大。它能够与人进行完整的对话,语言交互和任务执行能力大大提升,这主要是由于 OpenAI 多模态大模型的植入。OpenAI 的大模型作为大脑,提供视觉推理和语言理解能力。Figure AI 用机器人摄像头采集的视频信息,加上麦克风捕获的语音中的文本转录到由 OpenAI 提供的多模态大模型,理解图像和文本。Figure01 神经网络作为小脑,根据 OpenAI 的大模型的判断做出一系列快速、低级、灵巧的机器人动作。Figure AI 的创始人 Corey Lynch 表示,Figure 01 现在能够做到描述它看到的一切情况,规划未来的行动,思考输入的视觉和文字信息,语音输出它的推理结果。此前,还没有一家公司能够将语言交互、思考推理、执行任务三种功能较好的融合在机器人身上,并且实现如此高的决策速度与动作流畅度。今年 8 月 6 日,在 Figure 01 更新的 5 个月后,新一代机器人 Figure 02 正式发布。 Figure AI 对 Figure 02 的软硬件都进行了重新设计。与 Figure 01 相比,Figure 02 有了以下提升:- 外观:Figure 02 采用外骨骼结构,电源及布线全部内置,机体的美观及整体性进一步提高,更不易受外界干扰;

- 续航:Figure 02 电池容量较前代产品增加了 50%,续航可达 5 小时;

- 执行:Figure 02 搭载了第四代机械手,单手有 16 个自由度,接近人手的 21 个自由度,手部力量与人类相当,可负重 20kg;

- 感知:Figure 02 拥有 6 个 RGB 摄像头,通过 AI 驱动的视觉系统进行感知与推理;

- 思考能力:Figure 02 搭载了视觉-语言模型(VLM),内置 OpenAI 定制的语音到语音推理模型,板载计算与 AI 推理能力提高了 3 倍。

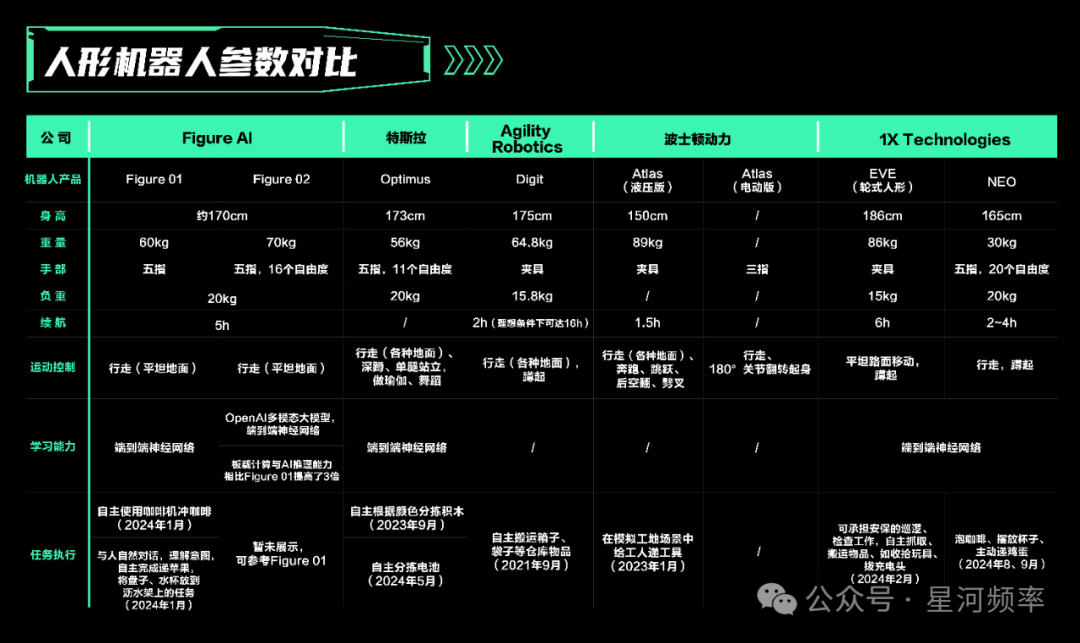

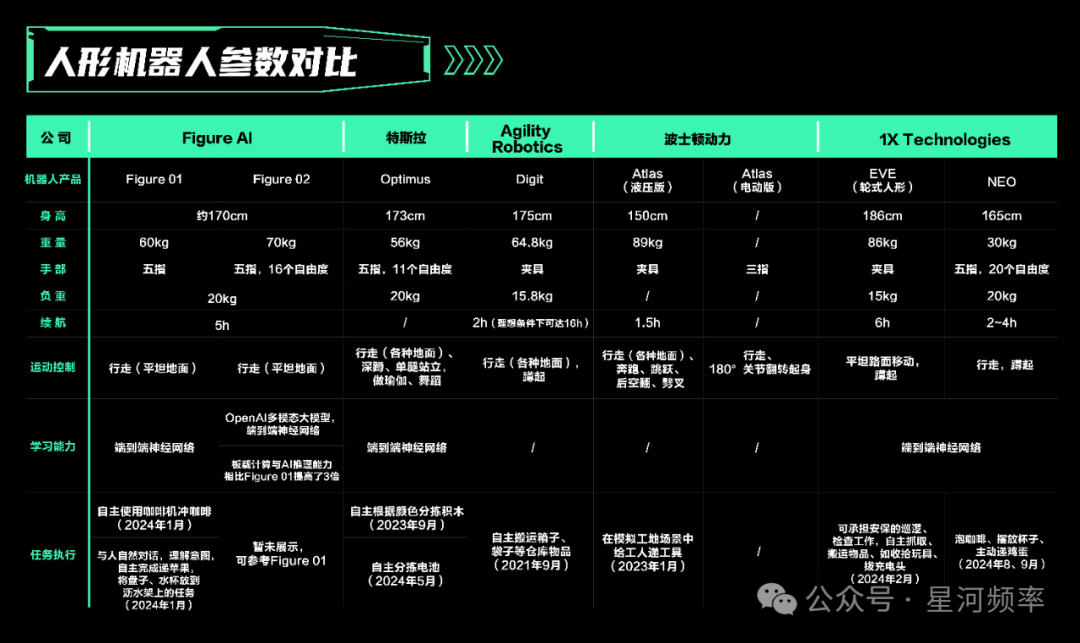

此外,Figure 02 身高约 170cm,重 70kg,移动速度为 1.2 米/秒,机体规格与步行速度也基本与人类相当。Brett 认为,Figure 02 是「地球上最先进的人形机器人。」简单来说,Figure 02 最重要的突破有两方面。一是大脑的思考能力,它可以与人类进行更高效的对话,思考并解决更复杂的问题。二是机体的执行能力,灵巧手自由度的提升使其能够执行更多精细任务。Figure AI 仍然没有忘记推进机器人的商业化。在 Figure 02 发布前,它已经在宝马集团斯帕坦堡工厂进行了数周的试运行,主要从事将金属板件插入特定夹具的工作。这一工作需要机器人具备较高的灵巧性这一工作在 Figure 02 的演示视频中有展示。从视频效果来说,除了速度较慢外,Figure 02 表现不错。不过,在演示视频中,Figure 02 尚未展现其语音交互能力。为了提高机器人的学习能力,Figure AI 正在打造一个数据引擎。这个数据引擎将使用最新的神经网络,每天给机器人提供 TB 级的数据,让大量机器人以集体的形式,统一在共享的数据集上不断学习和训练。目前,Figure AI 主要的竞争对手有特斯拉、Agility Robotics、波士顿动力、1X Technologies 等。这些企业的人形机器人都定位制造、仓储、物流或是家用领域,并且在技术上都处于领先地位。

- Figure AI 发展潜力较大,作为初创公司,其机器人产品表现已与巨头特斯拉和其他老牌人形机器人企业追平甚至领先。

- 灵巧手是研发重点之一。除了 Agility Robotics 和波士顿动力,其他企业都研发了灵巧手。

- 大部分企业定位制造业、仓储、物流、零售等环境可控的场景,1X 较为特殊,定位安保巡逻与家庭服务场景。该场景更为复杂,对机器人的安全要求更高

从产品表现看,Optimus、Figure 01/02、NEO 三款机器人综合能力最强:- Optimus、Figure 01/02 的学习能力较强。

- Figure 01/02 与 NEO 都具有人机交互能力,执行的任务相比 Optimus 更为复杂,其中 Figure 01/02 具备独一档的语言交互能力。

- Agility Robotics 的 Digit 功能较为单一,主要为搬运、移动物品。

- 波士顿动力液压版 Atlas 已经退役,而电动版 Atlas 暂未透露更多消息,公司发展前景与产品表现尚不明朗。

技术力高低是一个方面,更重要的是机器人商业化。唯有产品落地,企业才能实现可持续发展。商业落地可以从工作可靠性,规模量产进度、售价与成本几个维度来看。这些企业中,商业落地最具成效的分别是 Agility Robotics 与 1X Technologies。Agility Robotics 的 Digit 已在亚马逊、全球物流巨头 GXO Logitics 的仓库中进行工作测试。Agility Robotics 已与系统集成商 Zion Solutions Group、仓库管理公司 Manhattan Associates 达成合作,探索机器人的商业落地。部署在 GXO Spanx 的 Digit 于今年 8 月完成了 10000 个订单的履约,工作的可靠性和效率性得到初步验证。Agility Robotics 为了量产机器人自建了工厂 RoboFab,计划第一年生产数百台 Digit,随后扩展到每年生产 1 万台左右,预计售价为 25 万美元。目前 Digit 的工作运营成本约为每小时 10 至 12 美元,随着产量的增加,成本将降至每小时 2 至 3 美元。1X Technologies 的 EVE 售价更低,每台 15 万美元,更早实现商业落地。2022 年,1X 首次达成商业合作,签署了至少 140 台 EVE 机器人的分销合同,为美国商业场所提供安保服务。据 1X 官网显示,其还为医院等机构提供了约 250 台 EVE 台机器人,用于商业建筑的夜间警卫。1X 的 CEO Bernt Øyvind Børnich 表示,NEO 的量产计划是 2025 年将生产数千台,2026 年将有数万台,2027 年将有数十万台,2028 年将有数百万台。特斯拉在商业化方面则是雷声大,雨点小,量产进度推迟。特斯拉计划将 Optimus 的成本降低到 1 万美元左右,售价为 2 万美元左右,是预期售价最低的机器人之一。Optimus 原定在今年实现量产,但未能实现,马斯克宣布将其量产计划推迟至明年,预计 2025 年特斯拉工厂里将会有超过 1000 个,甚至几千个 Optimus 工作。特斯拉在宣传机器人制造成本上大张旗鼓,而 Figure AI 却始终对成本闭口不言,也没有明确的量产计划。Figure AI 的商业定位很清晰,但落地规划比较模糊。Brett 认为,如果根据不同的场景研发特殊不同的机器人,成本可能会更高,这些机器人需要不同团队研发,商业化也要特定团队来操作,需要筹集的资金更多,所以 Figure AI 坚持研发通用机器人。Figure AI 认为,全球 50%GDP 由人类的体力劳动创造,自动化机器人的加入将促进商品和服务价格的降低,改变生产力。因此,Figure AI 的机器人专为体力劳动而设计,替代人类完成他们不愿做的、安全性较低的工作。Figure AI 锚定了三个方向:制造业、仓库、运输和零售领域的体力劳动工作,家庭场景的居家护理工作,航空场景的探索工作。Figure AI 在官网分别列举了这三方面的需求:- 美国有超过 1000 万个不安全或不受欢迎的岗位,其中 700 万是仓库、运输和零售领域的岗位,只有 600 万人可以填补岗位空缺,并且劳动力流失率很高;

- 全球有 23 亿家庭,其中有 7 亿老年人需要居家护理;

Figure AI 还没有给出一个具体的方案证明自己的机器人具备可落地的性价比。另外,Figure AI 的机器人产品始终未透露研发成本与价格。据创始人 Brett 介绍,Figure 机器人 70~80% 的零件都是自研。对于还未建立稳定生产链条的初创公司来说,自研零件需要投入大量资金。Figure 机器人的研发制造成本必然不低。Brett 介绍,Figure AI 目前大概有 10 台机器人,基本上每周制造一台新机器人。按照这个制造速度,一年最多也才制造 52 台机器人。这与 Figure AI 的愿景:改变数百万人的生活,还存在很遥远的距离。Brett 给 Figure AI 定了 30 年的时间实现这个愿景,但在各方激烈角逐下,Figure 在量产方面还需要加速。Figure AI 计划明年启动生产线,与特斯拉步调一致,但没有透露具体的量产规划数据。重要的是,特斯拉有充足、持续的现金流与搭建供应链的能力来支撑机器人业务,而 FigureAI 主要靠融资。「从现在的状况(作为一家仅成立两年的公司)到成为具有商业可行性的真正企业,我们前面的道路非常艰难。」Figure AI 有微软、英伟达、Open AI 三巨头在软硬件(硬件主要为 GPU)方面提供支持,未来在技术力上也许能够领先于特斯拉,但商业进程再不加速,有可能会导致投资者失去信心。Figure AI 急需给潜在客户们交出一份商业化的答卷。

本文为星河频率原创文章,作者:向欣,如需转载,请联系授权。违规转载法律必究。

全球顶级投行,筛选出了具身智能的终极答案

全球顶级投行,筛选出了具身智能的终极答案 具身智能,人形机器人的「试金石」

具身智能,人形机器人的「试金石」 具身智能时代,是时候重新认识速腾聚创了

具身智能时代,是时候重新认识速腾聚创了 割草机器人站上千亿级风口:激光雷达成为破局关键

割草机器人站上千亿级风口:激光雷达成为破局关键

参与评论

请您注册或者登录星河频率社区账号即可发表回复

去登录

相关评论(共0条)

查看更多评论