具身智能创业者图鉴:“老司机” 们,整不来邪修

编者按:

在具身智能创业浪潮中,创始人们的背景与路径,决定了企业的技术走向与商业气质。

真格基金曾把创业者分为四类:小天才、老司机、科学家、操盘手。

这一分类启发我们,试图以此为框架,梳理具身智能领域的创业人群,开启具身智能公司群像专题。

科学家是高校教授、研究员与长期从事技术研发的人,代表着最前沿的学术力量。

老司机是连续创业者,过往经历让他们在起伏中更懂得如何把握节奏;

操盘手是来自大厂的高管,把成熟的方法论和资源带入新战场;

小天才则是年轻的 95 后创业者,以锐气和独特视角,激发出不同寻常的可能性。

在不同出身、不同路径的交汇中,我们或许能更清晰地理解具身智能的创业版图,以及它正在被塑造的未来。

当然,具身智能赛道上远不止这四类创业者,还有更多派别正在形成,这个系列,也将持续记录他们共同勾勒的具身智能全景。

作者|毛心如

如果说大模型的崛起解决了「机器人能不能思考」的问题,那么具身智能所要面对的,就是「机器人能不能真正做事」的挑战。

相比算法迭代的快速奔跑,具身智能更像是一场缓慢而坚决的长跑,它要求软硬件深度耦合,考验供应链、制造、工程化、算法等环节的协同,每一步都伴随着漫长的技术打磨和成本博弈。

当一个行业同时聚集了顶级资本、顶尖天才和最宏大的叙事时,谁才是真正能穿越周期、将梦想照进现实的人?

或许「轻装上阵」的创业者们还需要再行业探索里多摔跟头,但具身智能行业吸引到的另一类人——「老司机」,已经在其他领域里走过弯路、攒下资源并积累了经验。

在这些需要漫长时间打磨的工程难题面前,老司机的核心竞争力往往源于过往创业经历中积累的「隐性资产」,即对技术路线的判断力、对团队搭建的掌控力,以及面对失败时的抗压力。

在我们整理的具身智能核心公司里,众擎机器人、因时机器人、灵心巧手和开普勒机器人这四家的创始人,正是这样的「老司机」。

从各行老手到具身智能同路人

从各行老手到具身智能同路人

四位创始人的出身看起来并不统一,有人在消费电子和生态链里摸爬滚打,有人在 C 端软件里做聊天交互,有人给行业定制机器人,也有人在多次创业里反复试错。

将这些不同的轨迹置于同一时间轴,并非为了比较「谁更牛」,而是试图揭示这些多元经验如何共同回应同一个命题:如何打造既有能力又可落地的智能体。

在具身智能领域,很难有人在创业经历上超越赵同阳,创办众擎是他的第四次创业,是一种带着伤口继续上路的执着。

从 2012 年涉足物联网,到 2016 年试水人形机器人失败,2019 年的四足机器人后被收购,最后到 2023 年的众擎再次冲击人形机器人。他见过项目高潮也尝过坎坷,在多次失败与重做里,他学会了把一次次试错拆成可衡量的工程步骤,这既是技术上的沉淀,也是一种心理上的耐心。

基于这些经验,赵同阳为众擎确立了「全栈自研」策略,从谐波减速器到运动控制算法均自主开发,既避免了技术卡脖子问题,也有效控制了成本。这也让其首款双足机器人 SA01 以 3.85 万元低价迅速入市,攻入教育科研市场。

区别于赵同阳跌宕起伏的创业历程,因时机器人的蔡颖鹏从定制机器人整机转向机器人核心零部件,是因为他比多数人更早看到一个现实:没有可靠的零部件,所有的机器人不过是实验室的玩具。

早期国内机器人行业依赖进口伺服电缸,不仅成本高昂,交货周期也长,严重制约了行业的降本和规模化发展。

依托定制机器人积累的伺服控制应用经验,联合擅长工程落地的联创陈希,蔡颖鹏从 2016 年开始研发微型伺服电缸。

通过自建生产线、优化结构,因时在两年内将产品误差控制在 0.01 毫米,精度达国外水平,价格实现减半。后续又结合伺服技术研发灵巧手,形成「核心部件+ 执行器」矩阵,既建立技术壁垒,又为其他机器人企业提供支撑。

跟蔡颖鹏类似,从做硬件跨来具身智能的还有开普勒机器人的杨华。杨华作为小米生态链企业纯米科技的 CEO,他身上烙印着鲜明的产品与供应链思维,同时深谙机器人产品不是在研究室里定义出来的,而是由成千上万的供应商、测试流程与工程环节合力决定的。

开普勒成立后,他整合纯米的供应链资源,将「高性价比+场景适配」的思路完整迁移,通过与国内厂商合作控本、按需调整产品参数,弥补了早期机器人公司「重技术、轻落地」的短板,让开普勒三年内迭代四版原型机,快速推进量产和落地使用。

与前三位硬件出身的创业者不同,灵心巧手的周永转型更为彻底,做了十多年 C 端聊天软件后,他选择 All in 灵巧手。

无论是虚拟对话还是物理抓取,本质都是「交互」,只不过后者更难、也更真实。这种转型将软件交互逻辑迁移到硬件,促使可用性、通用性和人机协同成为其工程设计的首要考量。

正因为这种以人为本的出发点,灵心巧手在自由度设计、触觉感知与开发者工具链上都体现出「以可用性为第一性」的优先级。

将这些轨迹串联起来,可以看到一条共同的迁徙路径:无论出身硬件还是软件,最终都朝着可落地的模块与系统转化。

这条路径里,经验不只是记忆,更是将中间过程工程化、指标化并实现交付的能力。也正因此,这批创业者被贴上「老司机」的标签,他们把过去的失败与试错变成了前进的地图,而不是重走弯路。

尼采曾说过,世界上只有一种真正的英雄主义,就是在认清生活的真相后依然热爱生活。

同理,赵同阳经历三次创业仍不放弃机器人,蔡颖鹏目睹机器人行业下行期,但依旧押注机器人核心零部件和灵巧手,周永从做软件转向做灵巧手初期遭遇的市场不信任,但他们都能在挫折中调整方向,用技术与产品证明自己。

生产力是产品主线

生产力是产品主线

当前的具身智能行业技术路线多元,但真正能走得远的企业都围绕一个核心目标:打造实实在在的生产力。

为什么必须是生产力?其中逻辑绕不开这三点:

客户是为稳定可重复的价值付钱

生产力能把「技术能力」变成可衡量的经济指标

生产力要求工程化与产业链配合,而非单点突破

众擎、开普勒、因时、灵心巧手这四家企业,尽管产品形态和聚焦场景各异,但都紧扣「生产力」这一核心,在具身智能落地的不同环节提供支撑。

开普勒选择的是「人形+蓝领」路径,切入制造业用工短缺、效率低下的痛点,尤其在汽车零部件装配、电子设备制造等场景,人工操作耗时长,且容易因疲劳导致失误。

通用人形机器人的优势在于能适应多样化工业环境,完成人力难以持续的高强度、高精度工作。

基于此,开普勒进行了软硬件双线布局。硬件方面,丝杠、执行器等核心零部件均为自研,不依赖海外零部件,规避供应链风险。

软件方面,构建了精准类脑系统,以具身「感知-决策-执行」三层架构,模拟人类「大脑+小脑」的神经系统协同。

目前其人形机器人 K2 可完成物流搬运、冲压上料、智能分拣等工作。

今年 7 月,开普勒通过八小时工厂直播,展示了机器人在物料搬运到零件装配等环节的连续无故障作业能力。今年开普勒产能预计在百台左右,主要投向车企物流和教育领域。

与开普勒聚焦工业场景不同,众擎选择先易后难,暂时避开技术卡点较多的家庭场景,先从教育科研、表演等切入以积累经验。

当前人形机器人要进入家庭,面临两大核心难题:

一是硬件成本过高,普通家庭难以承受;

二是运动控制算法尚未成熟,无法应对家庭中复杂多变的环境。

众擎已经搭建了从五款双足机器人到一款四足机器狗全链路产品。在技术路线上,众擎主打全栈自研,核心突破集中在人形机器人的运动控制和关节上。

从电机、减速器、控制伺服单元到扭力传感器全部自研,全球首创端到端神经网络直膝行走技术,通过采集人体步态数据并结合强化学习,实现类人自然步态。

通过自研关节、模块化设计以及深圳的供应链优势,众擎不断下探机器人价格底线。

例如人形机器人 PM01 售价 8.8 万元,即将发布的「头号玩家」售价仅为 3.85 万元,体型设计与宇树新发布的 R1 相似,但价格更具竞争力。众擎联创姚淇元透露,今年计划以 1000 台规模推进小批量落地。

如果说开普勒和众擎在整机层面构建生产力,那么灵心巧手和因时机器人则通过提升末端执行器的能力来拓展生产力边界。

因时机器人从微型伺服电缸和灵巧手双维度发力,打造全产业链布局。

目前,微型伺服电缸是其核心产品,精度达±2μm,推拉力达 40 公斤,处于全球领先地位,现已推出了 LA 系列、LAS 系列、LAF 系列、LASF 系列以及 BLA 系列,针对不同行业进行差异化设计,销量超万台。

灵巧手方面,因时在 7 月底推出了 RH56 系列的第五代产品,今年上半年销量已突破 4000 台,稳居国内灵巧手出货榜首,目标今年冲刺万台出货量。

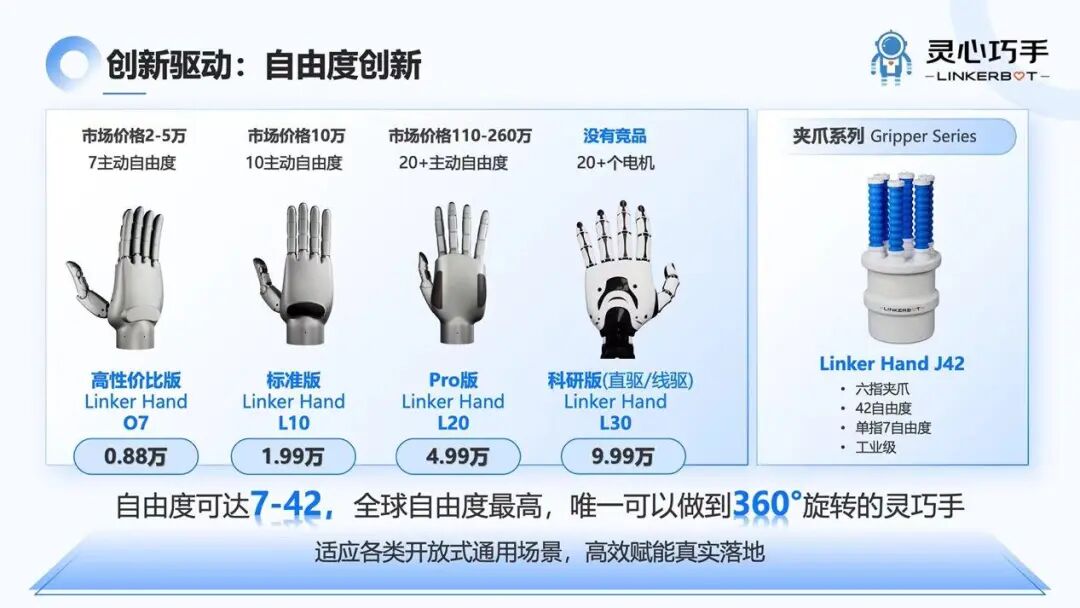

而灵心巧手则是国内唯一能同时量产直驱/连杆/腱绳三种传动结构灵巧手的厂商。

其产品思路强调「在每一环找最优解」。在数据方面,通过大量真实模拟学习,构建了全球最大的灵巧操作数据集 DexSkill-Net,目前已积累超过 200T 的手部数据。

同时采用半自研、半合作模式,使用高精度传感器和轻量化高强度复合材料,提升产品性能和耐用性。

其 Linker Hand 系列产品月销量已超千台,其高自由度灵巧手占据全球高自由度灵巧手市场份额 80%,预计今年整体出货量超 5000 台。

这些不同的产品路径,实际上构成了一个完整的生产力提升体系:因时和灵心巧手提供精细操作能力,众擎提供运动控制能力,开普勒则进行系统集成和场景落地。

他们各自专注却又相互协同,共同推动着具身智能产业的发展。

走在有争议的路上,也要做吃螃蟹的人

走在有争议的路上,也要做吃螃蟹的人

具身智能领域里许多争论看似学术,其实都指向具体的工程卡点:人形与轮式之争、五指灵巧手与夹爪之选,归根结底还是落地能力的对抗。谁能把技术的不确定性转化为工程上的确定性,谁就更有机会赢得最后的市场。

事实上,业内无论是对于机器人还是机器人末端的形态争论从未停止。像百度 CEO 李彦宏、零一万物 CEO 李开复、猎豹移动 CEO 傅盛都认为将机器变成人并非发展方向,机器在很多方面已经远超人类,没有必要使其拥有人形特质,而且大部分的应用场景不需要人形机器人。

而对于五指灵巧手,格灵深瞳算法总监赵仲夏、清华大学副教授莫一林都对其持悲观态度,认为灵巧手在算法、硬件、成本上都有难以跨越的难题。

甚至智元机器人的遥操负责人王文灏提出了「退路思维」:即使算法停滞,夹爪+遥操方案仍能保证硬件销售,如通过远程操作完成复杂任务,而灵巧手若算法无法突破,可能面临「落地即淘汰」的风险。

在这个更尖锐的讨论环境下,老司机们的押注显得既勇敢又理性,他们更愿意在争议最多、难度最高的方向上下注,并试图把这些难题转化为可复制的竞争壁垒。

毕竟,形态在当下暂无定论多是技术卡点的原因,一旦技术被攻破,形态只是一个因地制宜的选择题。

而在事实层面上,其实这四家公司都有「第一个吃螃蟹」的标签:

因时机器人是第一个量产出五指灵巧手的公司

灵心巧手推出了自由度最高的灵巧手,拥有 42 个自由度

开普勒机器人是第一个直播八小时续航持续作业的机器人

众擎机器人的 PM01 是第一个完成前空翻的机器人

抛开产品本身,这些老司机身上也体现出共通的精神特质。

首先是务实的理想主义,他们有长远的技术愿景,例如人形机器人进家庭、灵巧手赋能全行业,但不空谈理想,而是从当前技术阶段出发,选择能落地的场景,用务实的步骤接近目标。

二是坚于选择的定力:在融资热与工程冷并存的环境中,老司机们更能耐住性子做产品。数据显示,2025 年上半年 87% 的投融资流向了「大模型+具身智能」这种融合型企业,例如它石智航没发布任何产品已经拿下 2.4 亿美金的融资,但想开普勒、因时这种重硬件的公司即便融资次数更多,融资额却远不及这个数字。

相反,在前段时间灵巧手发新品热潮里,作为头部的因时机器人,明确表达了行业需要冷思考、需要回归节奏的态度,以「自研核心器件+结构设计」为重点构建护城河。

之所以老司机更愿意在不确定性中押注,也有两方面原因。其一是经验使然,连续创业者更熟悉如何把一个复杂项目分解成可管理的模块,从而把风险拆解为可控的工程任务。

其二是资源整合的能力,他们知道如何把资金、制造能力、测试场景和市场验证串起来,这种把研究转成产品和合同的能力,是纯学术团队或单一背景团队短期内难以替代的。正因为如此,他们在看到某个方向的边界价值时,往往宁可先行一步,即使当下暂无共识。

当然,押注难题并不等于必然成功。技术难点之外还有成本、可靠性、客户接受度以及产业生态等多重门槛。

但作为有丰富的产品交付经验的老司机们,他们更清楚量产交付的成绩,远比「颠覆创新」的口号更实在。

就像一直备受关注的特斯拉 Optimus,马斯克时不时发布一些新技术的动态,很多人都等着「抄作业」,但目前 Optimus 在工厂打工的实际演示也不过是在分拣电池,而同时其量产计划也是一延再延,预计规模也在不断缩小。

或许可以用「完美主义」为节奏慢找借口,但机器人行业的核心竞争力,本就是落地实践能力与供应链把控能力,没有量产成绩,不仅缺失对阶段性技术的实时验证,更会错失「以落地反哺技术」的机会。只有真正走进场景,才能发现问题本质,而非在外部因素上找理由。

这些老司机们并非在重复相同的戏码,而是在用不同的起点共同搭建一条从实验室样机到生产力的通道。

当行业被融资热、噱头论裹挟时,赵同阳、杨华、蔡颖鹏、周永这些「老司机们」,不追热点,不编故事,只是带着过往的经验,啃下一个又一个硬骨头。

他们经历过失败,知道「坑」在哪里;他们懂落地,知道「客户要什么」;他们有定力,知道「长期主义」的价值。

未来几年,具身智能的路线之争还会持续,融资热度可能有起有伏,但真正能推动行业从「概念」走向「现实」的,一定是这些愿意沉下心做生产力、啃硬骨头的老司机们。

他们的故事,不是「传奇」,而是「实干」,而具身智能的未来,恰恰就藏在这些「实干」的细节里。

0

分享

好文章,需要你的鼓励

参与评论

请您注册或者登录星河频率社区账号即可发表回复

去登录

相关评论(共0条)

查看更多评论